Dr. Marco Stief, LL.M. (University of Chicago), RA

Fallstricke und Lösungsansätze bei der Gestaltung von Haftungsbeschränkungen in B2B-Verträgen: Vom Dienst-, Werk- und Kaufvertrag bis zum Unternehmenskaufvertrag

Für die Praxis der Vertragsgestaltung stellen Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse ein überaus wichtiges Thema dar, das in seiner Komplexität nicht zu unterschätzen ist. Die Einschränkungen und daraus verbundenen Folgen, die das deutsche Recht bzw. die deutsche Rechtsprechung bei vertraglichen Haftungsbeschränkungen auch im B2B-Bereich vorsieht, sind zahlreich und zum Teil selbst für den erfahrenen Vertragsjuristen überraschend. Schiedsvereinbarungen oder die Wahl einer ausländischen Rechtsordnung können unter Umständen einen Ausweg und größere Vertragsfreiheit bieten, beinhalten aber auch – soweit überhaupt zulässig – ihrerseits Fallstricke.

I. Einleitung

Das deutsche Vertragsrecht zeichnet sich durch den verfassungsrechtlich gem. Art. 2 Abs. 1 GG gewährleisteten Grundsatz der Privatautonomie als wesentliches Merkmal aus. Neben der Vertragsbegründungsfreiheit gehört hierzu auch die Vertragsgestaltungsfreiheit, nach der der Inhalt eines Vertrages durch die Parteien frei bestimmt werden kann.1 Diese Autonomie findet in der Praxis ihre Grenzen in zwingenden gesetzlichen Vorgaben, insbesondere im Bereich des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) (II.).

Die deutsche Rechtsprechung hat – auch im Rahmen des unternehmerischen Rechtsverkehrs – zunehmend hohe Anforderungen an Transparenz, Ausgewogenheit und Vorhersehbarkeit von AGB-Klauseln entwickelt.2 Dies gilt insbesondere für Haftungsausschlüsse und -beschränkungen, die der Risikosteuerung dienen und die die vertragliche Verteilung von Verantwortlichkeiten regeln. Aufgrund der damit einhergehenden besseren Kalkulierbarkeit und Versicherbarkeit von transaktions- bzw. vertragsbezogenen Risiken haben diese Vereinbarungen eine herausgehobene wirtschaftliche und unternehmerische Bedeutung.

Während das AGB-Recht im Bereich der Verbraucherverträge hinreichend bekannt ist, wird in der Praxis dessen Relevanz auch für unternehmensbezogenen Verträgen im B2B-Bereich häufig unterschätzt. Hierunter fällt eine Vielzahl unterschiedlichster Vertragstypen. Die weiteren Ausführungen zu Haftungsbeschränkungen und -ausschlüssen beziehen sich exemplarisch auf typische Austauschverträge zwischen Unternehmen, etwa Dienst- und Werkverträge, Kaufverträge sowie Lizenz- und Technologietransferverträge, finden darüber hinaus aber regelmäßig auch Anwendung bei Vertriebsverträgen sowie im Rahmen von Transaktionen mittels Asset oder Share Deals.

Insbesondere ausländische Vertragspartner aus Rechtsordnungen mit einem stark dispositiven Zivilrecht sehen sich mit einer ungewohnten gerichtlichen Zulässigkeits- und Wirksamkeitsprüfung vertraglicher Regelungen konfrontiert, die man dort, wenn überhaupt, nur im Rahmen von Verbraucherverträgen kennt.

Mit diesem Beitrag soll daher ein Überblick über die gerichtlichen Anforderungen und Zulässigkeitsgrenzen an vertragliche Haftungsbegrenzungen sowie die Möglichkeiten einer rechtskonformen Vereinbarung gegeben werden. Dabei wird auch auf die Möglichkeit einer Schiedsvereinbarung (III.) oder der “Flucht” in eine ausländische Rechtsordnung (IV.) eingegangen. Schließlich lassen sich Haftungsrisiken auch durch vertragliche Gestaltung außerhalb der klassischen Haftungsbeschränkungsklauseln minimieren (V.).

II. Gesetzliche Einschränkungen im deutschen Recht

Haftungsausschlüsse und -beschränkungen unterliegen gesetzlichen Grenzen, deren Verletzung zur Unwirksamkeit nicht nur der konkreten Einzelregelung, sondern der gesamten Haftungsvereinbarung führen kann. Zu berücksichtigen sind hierbei allgemeine Regelungen (II. 1.) und spezifisch AGB-rechtliche Vorgaben (II. 2.), deren weiter Anwendungsbereich im B2B-Bereich häufig unterschätzt wird.

1. Allgemeine Grenzen

Nach § 276 Abs. 1 BGB hat der Schuldner, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten. Die Haftung wegen Vorsatzes kann dem Schuldner gem. § 276 Abs. 3 BGB nicht im Voraus erlassen werden, ist also zwingend. Vertragliche Haftungsausschlüsse und -beschränkungen müssen daher Fälle vorsätzlichen Handelns ausdrücklich ausnehmen. Ebenfalls nicht im Voraus abdingbar ist die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz (vgl. § 14 S. 1 und 2 ProdHaftG).

Übernimmt eine Partei eine Garantie i. S. v. § 443 Abs. 1 BGB für die Beschaffenheit einer Sache, so kann sie sich hinsichtlich derer gem. § 444 BGB nicht auf einen vereinbarten Haftungsausschluss berufen.

Weitere allgemeine Grenzen ergeben sich aus ausdrücklich benannten Verbotsgesetzen (§ 134 BGB), sowie aus dem Verbot sittenwidriger Rechtsgeschäfte (§ 138 Abs. 1 BGB).

2. AGB-Recht

Von wesentlich höherer – und gerade im internationalen Kontext und der Übernahme von dort üblichen Standardklauseln häufig unterschätzter – Praxisrelevanz sind die Grenzen vertraglicher Haftungsausschlüsse und -beschränkungen, die sich aus dem AGB-Recht ergeben. Zwar finden die §§ 305 ff. BGB nach § 310 Abs. 1 S. 1 BGB auf die Inhaltskontrolle von Klauseln, die im unternehmerischen Verkehr verwendet werden, nur eingeschränkt Anwendung. Allerdings gilt dies gem. § 310 Abs. 1 S. 2 Hs. 1 BGB nicht für die Generalklausel des § 307 Abs. 1 BGB. Faktisch hat die Rechtsprechung das Ausmaß der Inhaltskontrolle von AGB im unternehmerischen Verkehr über § 307 Abs. 1 BGB an diejenige im Verkehr mit Verbrauchern angeglichen. Bereits seit einigen Jahrzehnten besteht daher eine kontroverse Diskussion um eine Reform des AGB-Rechts, die sich über die Jahre zugespitzt hat.3 Die höchstrichterliche Rechtsprechung im unternehmerischen Verkehr bewirkt inzwischen nach verbreiteter Auffassung auch einen Nachteil für deutsches Recht im Wettbewerb der Rechtsordnungen.4 Folge ist nicht selten eine “Rechtsflucht” der Vertragsparteien.5 Indiz hierfür: Die Zahl der Verfahren vor den Handelskammern der deutschen Justiz hat sich zwischen 2005 und 2019 halbiert. Im Vergleich zu anderen Sachgebieten an den Landgerichten stellt dies den relativ gesehen größten Rückgang dar.6

a) Vorliegen von AGB (§ 305 Abs. 1 BGB)

Für die Beurteilung der Zulässigkeit einer vereinbarten Haftungsbeschränkung bzw. eines Haftungsausschlusses ist zunächst die Unterscheidung zwischen AGB einerseits und Individualvereinbarung andererseits zentral. Nur AGB i. S. v. § 305 Abs. 1 BGB unterliegen der Inhaltskontrolle nach den §§ 307 ff. BGB. Handelt es sich bei einer vertraglichen Regelung dagegen um eine Individualvereinbarung der Parteien, ist das AGB-Recht nicht anwendbar (§§ 305 Abs. 1 S. 3, 305b BGB).

Nach der Legaldefinition des § 305 Abs.1 S. 1 BGB sind AGB alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierte Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei der anderen einseitig stellt und die nicht im Einzelnen ausgehandelt sind. Die Rechtsprechung legt diese Begriffe weit aus: Schon bei erstmaliger Verwendung kann eine Klausel als AGB zu qualifizieren sein, wenn deren zukünftige Wiederverwendung naheliegt.7 Auch bei einer Wahlmöglichkeit zwischen mehreren vorformulierten Varianten liegt eine vorformulierte Klausel vor, wenn und weil die möglichen Optionen abschließend vorgegeben sind.8 Individualvereinbarungen erfordern dagegen eine inhaltliche Auseinandersetzung beider Parteien mit dem Klauselinhalt.9 Ein bloßes “Verhandeln über die Aufnahme” genügt nicht. Insbesondere bei Haftungsklauseln verlangt die Rechtsprechung ein ernsthaftes Infragestellen der Klausel – samt Vorlage alternativer Formulierungen.10 In der Praxis ist dies bei der Verwendung von Vertragsmustern kaum anzunehmen, weshalb regelmäßig vom Vorliegen von AGB auszugehen ist.11 Selbst bei einer Modifikation zugunsten des Verwendungsgegners kann nicht ohne Weiteres auf das Vorliegen einer Individualvereinbarung geschlossen werden, wenn es sich nur um eine bloße Abschwächung einer benachteiligenden Regelung handelt.12 Ein vertraglicher Zusatz der Parteien, sie würden die Klauseln als im Einzelnen ausgehandelt anerkennen, begründet ebenfalls keine tatsächliche Individualvereinbarung.13

Als Hinweis für die Praxis ist der Partei, die sich im Streitfall auf das Vorliegen einer Individualvereinbarung berufen möchte, daher zu raten, den Gang der Verhandlungen, insbesondere die Veränderung der Haftungsausschluss- bzw. Haftungsbeschränkungsklausel vom ersten Entwurf bis zur endgültigen Fassung so ausführlich wie möglich zu dokumentieren.

b) Überraschende Klauseln (§ 305c Abs. 1 BGB)

Darüber hinaus ist zu beachten, dass Klauseln, die aus der Sicht des Vertragspartners unerwartet sind und inhaltlich erheblich vom Üblichen abweichen, nach § 305c Abs. 1 BGB nicht wirksam in den Vertrag einbezogen sind.14 Maßgeblich hierfür ist nicht die äußere Form, sondern der systematische Zusammenhang im Vertrag.15 So wird z. B. ein Haftungsausschluss, der unter der Überschrift “Aufrechnung und Zurückbehaltung” zu finden ist, als überraschend und damit unwirksam angesehen.16

c) Unangemessene Benachteiligung (§ 307 Abs. 1 BGB)

Kernstück der inhaltlichen Kontrolle einer vertraglichen AGB im unternehmerischen Rechtsverkehr ist die Generalklausel des § 307 Abs. 1 S. 1 BGB. Sie untersagt Klauseln, die den Vertragspartner entgegen Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Bei der Beurteilung, ob eine unangemessene Benachteiligung vorliegt, müssen die beiderseitigen Interessen der Vertragsparteien umfassend gegeneinander abgewogen werden, wobei insbesondere der gesamte Vertragsinhalt, die Anschauungen der beteiligten Verkehrskreise und der Gesichtspunkt der Risikobeherrschung (“cheapest cost avoider”) zu berücksichtigen sind.17 Dabei kommt einem Verstoß gegen eine Vorschrift aus dem Katalog des § 309 BGB jedenfalls eine Indizwirkung zu.18 Maßgeblich ist hierfür eine “Parallelwertung in der Unternehmersphäre”.19 Eine Klausel, die gem. § 309 BGB im Verkehr mit Verbrauchern unzulässig ist, kann so auch im unternehmerischen Verkehr unzulässig sein,20 obwohl § 310 Abs. 1 S. 1 BGB die Anwendbarkeit des § 309 BGB eigentlich ausschließt. In der Praxis ist die Vorschrift daher bei der Gestaltung und Kontrolle von AGB auch im unternehmerischen Rechtsverkehr nahezu uneingeschränkt zu berücksichtigen. Gleiches gilt für § 308 BGB, der bestimmte Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit normiert.

Weiterhin kann sich eine unangemessene Benachteiligung auch aufgrund mangelnder Transparenz einer Vorschrift i. S. v. § 307 Abs. 1 S. 2 BGB ergeben, wenn diese nicht klar und verständlich ist. Es ist daher darauf zu achten, dass die Klausel für den Vertragspartner inhaltlich nachvollziehbar und transparent ist.

d) Rechtsfolgen unwirksamer Klauseln

Im Falle einer unwirksamen Klausel bleibt der Vertrag im Übrigen gem. § 306 Abs. 1 BGB grundsätzlich (beachte § 306 Abs. 3 BGB) wirksam. An die Stelle der unwirksamen Klausel tritt nach § 306 Abs. 2 BGB die einschlägige gesetzliche Regelung. Fehlt eine solche, entfällt die Klausel ersatzlos.21 Die häufig anzutreffende salvatorische Klausel, wonach eine unwirksame Bestimmung durch eine möglichst nahekommende ersetzt werden soll, ist im AGB-Recht unbeachtlich und wird als unzulässige Umgehung der gesetzlichen Ersatzanordnung gewertet.22 Nach dem damit zum Ausdruck kommenden Verbot der geltungserhaltenden Reduktion lehnt es die Rechtsprechung ab, AGB-Klauseln auf ein zulässiges oder angemessenes Maß zu beschränken, denn dies würde den Verwender dazu verleiten, bewusst möglichst weitreichende Klauseln einzusetzen, im Vertrauen darauf, dass im Streitfall eine nur einschränkende Auslegung durch das Gericht erfolgt und die Klausel nur auf das gerade so gesetzlich noch zulässige Maß beschränkt wird.23

Zu beachten ist, dass eine inhaltliche Trennung der einzelnen Bestandteile einer Haftungsklausel häufig nicht möglich ist, sodass die Unwirksamkeit eines Bestandteils zur Unwirksamkeit der gesamten Klausel führt. Gerade bei Haftungsklauseln kann dies erhebliche Folgen haben. Wird etwa die gem. § 309 Nr. 7 lit. a BGB erforderliche Ausnahme für Personenschäden vergessen, entfällt nicht nur diese Teilregelung, sondern die gesamte Haftungsbeschränkung – mit der Folge, dass selbst für geringfügige Fahrlässigkeit gem. § 276 Abs. 1 BGB uneingeschränkt gehaftet werden muss. Etwas anderes gilt nur, wenn der unwirksame Teil vollständig und ohne Sinnverlust abtrennbar ist (sog. “blue-pencil-test”).24

Nach § 242 BGB ist es dem Verwender einer unwirksamen AGB-Klausel verwehrt, sich selbst auf deren Unwirksamkeit zu berufen.25 Die Inhaltskontrolle dient ausschließlich dem Schutz der anderen Partei.26 Dies kann dazu führen, dass nur eine Vertragspartei an die Klausel gebunden ist – etwa wenn der Verwender eine unzulässige Begrenzung gegen sich gelten lassen muss, während sie dem Vertragspartner gegenüber nicht wirksam ist.27

3. Typische Haftungsklauseln

Ausgehend von dieser abstrakten Betrachtung der geltenden Rechtslage sollen im Folgenden einige typische und praxisrelevante Haftungsausschluss- bzw. Haftungsbeschränkungsklauseln dargestellt und deren Zulässigkeit erläutert werden.

a) Haftungsklauseln bei Schäden an Leben, Körper und Gesundheit

Eine AGB-Klausel, die die Haftung für Personenschäden ausschließt, ist bei Verbraucherverträgen gem. § 309 Nr. 7 lit. a BGB und aufgrund der Indizwirkung des Katalogs gem. § 309 BGB28 auch bei Verträgen im unternehmerischen Verkehr gem. § 307 Abs. 1 S. 1 BGB unwirksam. Hieran ändert auch eine Differenzierung nach Verschuldensgraden nichts.29 In der Praxis ist daher ein ausdrücklicher Vorbehalt erforderlich, der klarstellt, dass vereinbarte Haftungsausschlüsse und -beschränkungen für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit nicht gelten.

b) Haftungsklauseln bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit

Ebenfalls nicht möglich ist ein Ausschluss bzw. eine Beschränkung der Haftung im Falle grober Fahrlässigkeit (vgl. § 309 Nr. 7 lit. b BGB)30 oder im Falle eines vorsätzlichen Verhaltens des Verwenders (vgl. § 276 Abs. 3 BGB).

Grundsätzlich zulässig ist es dagegen, die Haftung bei einfacher Fahrlässigkeit zu modifizieren. Dies gilt aber nicht, wenn die Klausel wesentliche Pflichten, die sich aus der Natur der Sache ergeben, derart einschränkt, dass die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist. So ist eine Klausel, nach der die Haftung für Schädigungen “bei der Erbringung einer geschuldeten Leistung” ausnahmslos ausgeschlossen wird, unwirksam.31 Möglich ist es dagegen, die Haftung auf die für das jeweilige Geschäft typischen Schäden im kaufmännischen Verkehr zu begrenzen.32

c) Begrenzung der Haftungshöhe

Die Vertragsparteien können absolute oder dynamische Haftungshöchstgrenzen vereinbaren, sofern diese die berechtigten Interessen der Gegenseite wahren. Aufgrund dieser Einschränkung ist eine Haftungshöchstgrenze wegen unangemessener Benachteiligung gem. § 307 Abs. 1 BGB unwirksam, die den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden nicht abdeckt.33 In der Praxis werden Haftungsgrenzen häufig an Versicherungssummen gekoppelt. Dabei ist sicherzustellen, dass die Deckungssumme auch dem konkreten Schadensrisiko entspricht.34

d) Ausschluss bestimmter Schadensarten

Typischerweise wird in AGB versucht, den Ersatz mittelbarer oder unvorhersehbarer Schäden, die den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden übersteigen, auszuschließen. Solche Ausschlüsse sind grundsätzlich zulässig,35 solange sie nicht zugleich auch Fälle grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, sowie Personenschäden erfassen – andernfalls ist die Klausel insgesamt unwirksam.36 Daher ist bei der Formulierung besondere Sorgfalt geboten.

e) Ausschluss der Haftung für Hilfspersonen

Grundsätzlich kann das Verschulden von Erfüllungsgehilfen nicht generell ausgeschlossen werden,37 da dies unangemessen i. S. v. § 307 Abs. 1 BGB von der gesetzlichen Zurechnungsregelung des § 278 BGB abweicht.38 Ausnahmen gelten teilweise bei langjährig anerkannten und speziellen Branchenüblichkeiten,39 wobei der BGH auch insoweit zunehmend zurückhaltend ist.40 Weiterhin sind auch die schon unter II. 3. b) und II. 3. c) dargelegten Einschränkungen für Haftungsbeschränkungen zu berücksichtigen.41

f) Verkürzung von Verjährungsfristen

Eine allgemein formulierte Verkürzung von Verjährungsfristen führt faktisch zu einer Haftungsbeschränkung42 und ist damit schon unzulässig, wenn sie auch bei Schäden wegen grober Fahrlässigkeit (§ 309 Nr. 7 lit. b BGB) oder bei Personenschäden gelten soll (§ 309 Nr. 7 lit. a BGB).43 Die Haftung für vorsätzliches Verhalten darf bereits gem. § 202 Abs. 1 BGB nicht verjährungsverkürzt werden.44 Daher sind auch hier Ausnahmen für die jeweiligen Verschuldensformen ausdrücklich zu formulieren.

g) Haftungsausschluss “soweit gesetzlich zulässig”

Eine Klausel, die die Haftung “soweit gesetzlich zulässig” ausschließt oder begrenzt, genügt den Anforderungen des Transparenzgebots des § 307 Abs. 1 S. 2 BGB nicht und ist daher unwirksam, da sie offenlässt, welcher konkrete Regelungsinhalt gelten soll.45 Unabdingbare Haftungstatbestände, wie etwa die Gefährdungshaftung nach dem ProdHaftG oder die Ausnahme von übernommenen Garantien sollten daher explizit erwähnt und von einem etwaigen Haftungsausschluss ausgenommen werden.46

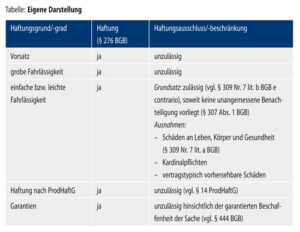

h) Zusammenfassender Überblick

III. Schiedsvereinbarungen

Eine andere Möglichkeit, um die strenge gerichtliche AGB-Kontrolle zu umgehen, ist die Vereinbarung von Schiedsverfahrensklauseln.47 Ob dies eine im Ergebnis sinnvolle Option darstellt, ist jedoch in vielerlei Hinsicht noch ungeklärt.

In einem aktuellen Beschluss hatte der BGH über die Zulässigkeit einer Schiedsvereinbarung zu entscheiden, mit der zugleich auch die Anwendung deutschen Rechts unter Ausschluss des AGB-Rechts vereinbart wurde.48 Dabei stellte der BGH fest, dass die Wirksamkeit der Unterwerfung unter die Schiedsgerichtsbarkeit nicht von der Wirksamkeit der Regelung, auf die Berufung der Anwendung der §§ 305 ff. BGB zu verzichten, abhängt.49 Die Frage nach dem “Ob” der Durchführung eines Schiedsverfahrens hängt damit nicht von den weiteren Vereinbarungen hinsichtlich des “Wie” des Schiedsverfahrens ab.50 Die tatsächliche Beurteilung über die Wirksamkeit der Rechtswahlklausel selbst bleibt aber weiterhin den Schiedsgerichten überlassen,51 sodass diesbezüglich weiterhin Rechtsunklarheit herrscht.

Der BGH betonte in seinem Beschluss zugleich ausdrücklich, dass Schiedssprüche nach § 1059 Abs. 2 Nr. 2 lit. b ZPO von staatlichen Gerichten aufgehoben werden können, wenn das Ergebnis des Schiedsverfahrens gegen die öffentliche Ordnung (ordre public) verstößt. Dies sei beispielsweise der Fall, wenn “das Schiedsgericht eine vertragliche Regelung für wirksam hält, deren Zustandekommen sich nicht mehr als Ausdruck vertraglicher Selbstbestimmung begreifen lässt, oder eine vertragliche Regelung zu schlechthin nicht mehr tragbaren Vertragsfolgen führt.”52 Hieraus lässt sich aber keine Pflicht der Schiedsgerichte zu einer indirekten Anwendung der Inhaltskontrolle nach § 307 Abs. 1 S. 1 BGB ableiten. Zur Vermeidung eines Verstoßes gegen den ordre public ist durch das Schiedsgericht eine maßvolle Überprüfung mit Fokus auf das Vorliegen einer hinreichend freien und selbstbestimmten unternehmerischen Entscheidung erforderlich, aber auch ausreichend.53

Auch eine Kombination einer Schiedsverfahrensklausel mit der Wahl einer ausländischen Rechtsordnung ist möglich und ggf. sinnvoll.54 Dies ist dann sogar bei einem reinen Inlandssachverhalt möglich, da Art. 2 Abs. 3 ROM-I-VO im Schiedsverfahren keine Wirkung entfaltet.55

IV. “Flucht” in ausländische Rechtsordnungen

In grenzüberschreitenden Fällen kann nach Art. 3 Abs. 1, 8 Abs. 1 S. 1 Rom I-VO bei Individualverträgen das anzuwendende Recht grundsätzlich frei gewählt werden. Fraglich ist, ob die Wahl einer anderen Rechtsordnung im Hinblick auf Haftungsausschlüsse und -begrenzungen sinnvoll sein kann.

1. Schweiz

Besonderer Beliebtheit erfreut sich die Wahl des Schweizer Rechts. Dieses ist im Hinblick auf Definition, Einbeziehung und Auslegung von AGB mit deutschem Recht vergleichbar. Zwar kodifiziert das Schweizer Recht anders als die §§ 305 ff. BGB keine Inhaltskontrolle im B2B-Bereich. Allerdings hat das Bundesgericht mit der sog. Ungewöhnlichkeitsrechtsprechung eine vergleichbare Kontrolle entwickelt: Ist eine Klausel objektiv und subjektiv ungewöhnlich, d. h. liegt eine überraschende Klausel vor (objektives Element) und besteht zwischen den Vertragsparteien ein Macht- bzw. Erfahrungsgefälle (subjektives Element), ist sie unwirksam.56 Maßgebliches Kriterium ist wie im deutschen Recht der Grundgedanke der gesetzlichen Regelung, von der abgewichen wird.57

Diese richterliche Inhaltskontrolle kann aber abbedungen werden, wenn durch den Verwender ausdrücklich auf die “ungewöhnliche” Klausel hingewiesen wird. Im Gegensatz zu den strengen Anforderungen der deutschen Rechtsprechung an eine Individualvereinbarung sind hier die Hürden also wesentlich niedriger.58 Im Ergebnis sind die Unterschiede aber dennoch gering. So kann nach Art. 100 Abs. 1 Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches – Fünfter Teil: Obligationenrecht (im Folgenden: OR-Schweiz) eine Haftung für grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz nicht ausgeschlossen werden. Gleiches gilt nach Art. 20 OR-Schweiz auch für die Haftung für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit.59 Ein weiterer praxisrelevanter Nachteil liegt in der noch wenig ausdifferenzierten und geringen Menge an Rechtsprechung, sodass in vielen Fällen Rechtsunsicherheit besteht.60

2. USA

In den USA können Unternehmer grundsätzlich weitergehende Haftungsbeschränkungen in AGB wirksam vereinbaren, es kann aber auch hier nach dem Uniform Commercial Code (UCC) zu einer Inhaltskontrolle auf unangemessene Benachteiligungen kommen.61 Der UCC, der mit Ausnahme von Louisiana in allen US-Bundesstaaten gilt, regelt die Grundlagen des unternehmerischen Rechtsverkehrs. Zu beachten ist dabei insbesondere Sec. 2.719 (c) UCC, nach dem Haftungsbeschränkungen oder -ausschlüsse nur möglich sind, wenn sie nicht unverhältnismäßig sind. Außerdem können solche Regelungen dem ordre public widersprechen und deswegen unwirksam sein. Die Gerichte sind mit der Annahme einer Unverhältnismäßigkeit oder eines ordre public-Verstoßes jedoch sehr zurückhaltend.62

3. Vereinigtes Königreich

Im Vereinigten Königreich regelt der Unfair Contract Terms Act 1977 (UCTA) die (Un-)Zulässigkeit von Haftungsbeschränkungen und -ausschlüssen. Demnach ist – vergleichbar der Regelung in §§ 308, 309 BGB – zwischen absoluten Klauselverboten, die die Unwirksamkeit einer bestimmten Haftungsbeschränkung normieren, und relativen Klauselverboten, nach denen Klauseln einem sog. “test of reasonableness” standhalten müssen, um wirksam zu sein, zu unterscheiden.63 Dabei sind als Kriterien insbesondere die Verhandlungsstärke der Parteien und deren Leistungsfähigkeit, sowie die Versicherbarkeit des Schadens zu berücksichtigen. Die Rechtsprechung kann als zurückhaltend beurteilt werden und respektiert, insbesondere bei vergleichbarer Verhandlungsstärke der Parteien, deren vertraglich vereinbarte Risikoallokation.64

V. Sachgerechte Risikoverteilung durch Vertragsgestaltung

Trotz der durch Gesetz und Rechtsprechung gesetzten strengen Grenzen bestehen im Rahmen der Vertragsgestaltung Möglichkeiten, Risiken sachgerecht zwischen den Vertragsparteien zu verteilen.

1. Mitwirkungspflichten

Denkbar ist es, Mitwirkungspflichten der anderen Vertragspartei zu vereinbaren und so Haftungsrisiken zu steuern. In Betracht kommt etwa, die andere Vertragspartei zur Durchführung eigener Prüfungen und Risikobewertungen, z. B. zur Dokumentation oder zur unverzüglichen Anzeige erkannter Mängel, zu verpflichten. Letzteres entspricht freilich schon der gesetzlichen Regelung des § 377 HGB. In der praktischen Vertragsgestaltung ist insbesondere darauf zu achten, dass solche Vereinbarungen dem Transparenzgebot des § 307 Abs. 1 S. 2 BGB genügen.65

2. Vertragsstrafen

Der Nachweis des Verschuldens bzw. der Kausalität einer Pflichtverletzung für einen eingetretenen Schaden ist oftmals von der beweisbelasteten Partei nicht nachzuweisen. Die Vereinbarung von Vertragsstrafen kann hier eine sinnvolle Abhilfe bieten.66 Dies ist zulässig, sofern die vereinbarten Vertragsstrafen der typischen Schadenshöhe entsprechen und keine unangemessene Benachteiligung darstellen. Eine starre Pauschalierung ohne Berücksichtigung der Schwere der Pflichtverletzung ist ebenso wie ein Strafschadensersatz unzulässig.67

VI. Fazit

De lege lata und ius iudicatum ist festzuhalten, dass die Vereinbarung einer wirksamen Haftungsbeschränkung hohen Anforderungen unterliegt. So ist eine Freizeichnung von vertragswesentlichen Pflichten stets unwirksam. Gleiches gilt für Vereinbarungen, die die Haftung bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit zu beschränken versuchen. Möglich und in der Praxis empfehlenswert ist eine Modifikation der Haftung bei einfacher und leichter Fahrlässigkeit. Um den Einschränkungen des AGB-Rechts zu entkommen, ist eine Individualvereinbarung erforderlich. Deren Nachweis erfordert eine genaue Dokumentation des Gangs der Verhandlungen. Einen Ausweg kann, je nach Einzelfall, die Wahl einer ausländischen Rechtsordnung oder eine Schiedsgerichtsabrede darstellen.

Aufgrund dieser Einschränkungen steht das deutsche AGB-Recht mit Blick auf den unternehmerischen Rechtsverkehr nun mittlerweile seit Jahren in der Kritik.68 Schon 2013 kam ein im Auftrag des Bundesjustizministeriums durchgeführtes Forschungsprojekt zu dem Schluss, dass ein Eingreifen des Gesetzgebers nötig sei, da die Anforderungen der Rechtsprechung an eine wirksame Haftungsbeschränkung bzw. an eine Individualvereinbarung zu hoch seien.69 Es bleibt abzuwarten, ob der Gesetzgeber, eine diesbezügliche Reform auf den Weg bringen wird – im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung ist eine solche jedenfalls vereinbart worden.70

Dr. Marco Stief, LL.M. (University of Chicago), RA, leitet den Rechtsanwaltsbereich der Kanzlei Maiwald in München, langjährige Erfahrung u. a. in Patentverletzungsfällen sowie in der Formulierung und Verhandlung von Technologieverträgen. Herausgeber des Vertragshandbuches Pharma und Life Sciences und Dozent für gewerbl. Rechtsschutz, Universität Dresden und Lehrbeauftragter für Patent- und Vertragsrecht, Universität Marburg.

Busche, in: MüKoBGB, 10. Aufl. 2025, Vor § 145, Rn. 24.

Vgl. grundlegend BGH, 19.9.2007 – VIII ZR 141/06, NJW 2007, 3774.

Sommerfeld, AGB-Reform und Rechtsflucht, 2021, S. 2 f., m. w. N.

Vgl. Maier-Reimer, NJW 2017, 1.

Pfeiffer, NJW 2017, 913, 917.

Interval, Abschlussbericht zum Forschungsvorhaben “Erforschung der Ursachen des Rückgangs der Eingangszahlen bei den Zivilgerichten”, 21.4.2023, https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Fachinformationen/Abschlussbericht_Eingangszahlen_Zivilgerichte.pdf;jsessionid=29A1F494B54E2230D90EFB614D944455.2_cid324?__blob=publicationFile&v=1 (Abruf: 5.10.2025), S. 52.

BGH, 11.12.2003 – VII ZR 31/03, NJW 2004, 1454; Hau/Poseck, in: BeckOK BGB, 74. Ed., Stand: 1.5.2024, § 305, Rn. 25.

Becker, in: BeckOK BGB, 74. Ed., Stand: 1.5.2024, § 305, Rn. 19.

BGH, 19.5.2025 – III ZR 437/04, NJW 2005, 2543, 2544; BGH, 20.11.2012 – VIII ZR 137/12, BeckRS 2013, 5597; Graf von Westphalen/Thüsing, in: Graf von Westphalen/Thüsing/Pamp, Vertragsrecht und AGB-Klauselwerke, Stand: 50. Erg.-Lfg. März 2024, VertragsR, Individualvereinbarung, Rn. 36 m. w. N.

BGH, 22.11.2012 – VII ZR 222/12, NJW 2013, 856 Rn. 10 m. w. N.; BGH, 26.3.2025 – VI ZR 92/14, NJW 2015, 1952, 1953; Leuschner, NJW 2016, 1222, 1223.

Basedow, in: MüKoBGB, 9. Aufl. 2022, § 305, Rn. 39 m. w. N.

BGH, 22.10.2015 – VII ZR 58/14, ZfBR 2016, 40, Rn. 26.

BGH, 20.3.2014 – VII ZR 248/13, BGHZ 200, 326, Rn. 24.

Schmidt, in: BeckOK BGB, 74. Ed., Stand: 1.5.2025, § 305c, Rn. 13.

BGH, 21.7.2010 – XII ZR 189/08, NJW 2010, 3152, Rn. 27.

BGH, 21.7.2010 – XII ZR 189/08, NJW 2010, 3152, Rn. 27.

Wurmnest, in: MüKoBGB, 9. Aufl. 2022, § 307, Rn. 35 ff.

BGH, 8.3.1984 – VII ZR 349/82, BB 1984, 1447; Fornasier, in: MüKoBGB, 9. Aufl. 2022, § 310, Rn. 16.

Fornasier, in: MüKoBGB, 9. Aufl. 2022, § 310, Rn. 11.

Fornasier, in: MüKoBGB, 9. Aufl. 2022, § 310, Rn. 11.

Looschelders, in: Ermann, BGB, 17. Aufl. 2023, § 306, Rn. 6.

BGH, 3.12.2015 – VII ZR 100/15, BB 2016, 84, Rn. 26.

BGH, 31.8.2017 – VII ZR 308/16, BB 2017, 2254; Mäsch, in: Staudinger, BGB, 2022, § 306, Rn. 23.

BGH, 13.2.2020 – IX ZR 140/19, BGHZ 224, 350, WRP 2020, 620, Rn. 26.

Schubert, in: MüKoBGB, 9. Aufl. 2022, § 242, Rn. 627.

BGH, 25.2.2016 – VII ZR 49/15, BGHZ 209, 128, Rn. 42.

Mäsch, in: Staudinger, BGB, 2022, § 306, Rn. 18.

Wurmnest, in: MüKoBGB, 9. Aufl. 2022, § 307, Rn. 33.

BGH, 19.9.2007 – VIII ZR 141/06, BB 2007, 2649, Rn. 10.

BGH, 19.9.2007 – VIII ZR 141/06, BB 2007, 2649, Rn. 10; Leuschner, NJW 2016, 1222, 1223.

BGH, 11.11.1992 – VIII ZR 238/91, BB 1992, 2460.

Fest, in: Ebenroth/Boujong, HGB, § 347, Rn. 49.

BGH, 27.9.2000 – VIII ZR 155/99, BGHZ 145, 203, BB 2001, 588 m. BB-Komm. Thamm; BGH, 11.11.1992 – VIII ZR 238/91, BB 1992, 2460.

OLG Celle, 20.11.2001 – 16 U 187/99, juris; BGH, 13.11.2003 – VII ZR 439/01, n. v.

Grundmann, in: MüKoBGB, 9. Aufl. 2022, § 276, Rn. 185.

BGH, 21.3.2002 – VII ZR 493/00, BB 2002, 1508

; OLG Stuttgart, 22.4.1988 – 2 U 219/87, NJW-RR 1988, 1082.

BGH, 15.9.2005 – I ZR 58/03, NJW-RR 2006, 267; BGH, 19.1.1984 – VII ZR 220/82, BB 1984, 746.

BGH, 15.9.2005 – I ZR 58/03, NJW-RR 2006, 267, Rn. 40.

BGH, 26.6.1997 – I ZR 248/94, NJW-RR 1997, 1253.

Coester-Waltjen, in: Staudinger, BGB, 2022, § 309 Nr. 7, Rn. 42a; BGH, 28.6.2001 – I ZR 13/99, NJW-RR 2002, 536.

Grüneberg, in: Grüneberg, BGB, 84. Aufl. 2025, § 309, Rn. 55 f.

BGH, 15.11.2006 – VIII ZR 3/06, BB 2007, 177, Rn. 19.

BGH, 29.5.2013 – VIII ZR 174/12, BB 2013, 2061, Rn. 16 m. BB-Komm. Schnell.

OLG München, 20.3.2024 – 7 U 5781/22, ZVertriebsR 2024, 371, Rn. 39.

Leuschner, in: Leuschner, AGB-Recht im unternehmerischen Rechtsverkehr, 2021, Teil 3 Freizeichnungsklauseln, Rn. 18.

Dengler/Wiedenfels, in: Stief/Bromm, Pharma-HdB, 2. Aufl. 2021, 4. Kap. IV. C., Rn. 104.

Flockermann/Deuring, NJW 2024, 879, 881.

BGH, 9.1.2025 – I ZB 48/24, NJW 2025, 896, BB 2025, 321 Ls.

BGH, 9.1.2025 – I ZB 48/24, NJW 2025, 896, BB 2025, 321 Ls., Rn. 29.

BGH, 9.1.2025 – I ZB 48/24, NJW 2025, 896, BB 2025, 321 Ls., Rn. 29.

BGH, 9.1.2025 – I ZB 48/24, NJW 2025, 896, BB 2025, 321 Ls., Rn. 41 f.

BGH, 9.1.2025 – I ZB 48/24, NJW 2025, 896, BB 2025, 321 Ls., Rn. 42.

Pfeiffer, NJW 2025, 866, 869.

Kondring, RIW 2010, 184, 186 ff.

Str., Voit, in: Musielak/Voit, ZPO, 22. Aufl. 2025, § 1051, Rn. 3.

Vgl. Sommerfeld, IWRZ 2022, 64, 65.

Sommerfeld, IWRZ 2022, 64, 65.

Sommerfeld, IWRZ 2022, 64, 65.

Holzer/Bucher, in: Stief/Bromm, Pharma-HdB, 2. Aufl. 2021, 12. Kap., Rn. 57.

Sommerfeld, IWRZ 2022, 64, 69.

Galaniuk, Vertragsgestaltung und -praxis in den USA, 2022, https://www.ihk-nuernberg.de/fileadmin/IHK_ Nuernberg/Internationale_ Wirtschaft/Dokumente/leitfaden-vertragspraxis-in-den-usa.pdf (Abruf: 5.10.2025), S. 2 f.

Universität Osnabrück, AGB-Recht für Verträge zwischen Unternehmen, Abschlussbericht vom 30.9.2014; Forschungsprojekt im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz, zwischenzeitlich nicht mehr abrufbar, S. 116.

Leuschner, ZEuP 2017, 335, 352.

Leuschner, ZEuP 2017, 335, 357.

BGH, 10.9.2014 – XII ZR 56/11, NJW 2014, 3722, , Rn. 18, BB 2014, 2689 Ls.

OLG München, 26.5.1993 – 7 U 1829/93, BB 1993, 1687; Ostendorf, JuS 2015, 977, 977.

BGH, 20.1.2016 – VIII ZR 26/15, BB 2016, 523, Rn. 34; OLG München, 29.7.2010 – 23 U 5643/09, BB-Entscheidungsreport von Bodungen, BB 2010, 2987; Ostendorf, JuS 2015, 977, 980.

Pfeiffer, ZRP 2024, 2, 2.

Universität Osnabrück, AGB-Recht für Verträge zwischen Unternehmen, Abschlussbericht vom 30.9.2014; Forschungsprojekt im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz, S. 10.

Koalitionsvertrag der 21. Legislaturperiode von CDU/CSU und SPD, https://www.koalitionsvertrag2025.de/sites/www.koalitionsvertrag2025.de/files/koav_ 2025.pdf (Abruf: 5.10.2025), Z. 2783 ff.